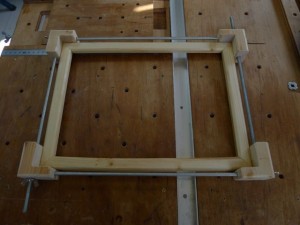

額縁や箱物の仮組みなどに使う、フレームクランプを自作した。まず直角を出したL型ブロックを4つ作る。このパーツがすべてである。M6のねじ棒を4本、蝶ナットを4個準備する。ブロックにはボルト固定穴φ5深さ30とボルト貫通穴φ7をひとつずつ加工し、φ5穴に強引にM6のタップをたてる。木にである。頻繁に着け外しするならば、鬼目を使うが今回は、割り切った。この穴にボルトをねじ込み、反対側は貫通穴をのぞかせて、蝶ナットで締める。市販品は高価なので、やった感がある。下の写真はA4サイズのフレームを仮締めした状態でいいね!

額縁や箱物の仮組みなどに使う、フレームクランプを自作した。まず直角を出したL型ブロックを4つ作る。このパーツがすべてである。M6のねじ棒を4本、蝶ナットを4個準備する。ブロックにはボルト固定穴φ5深さ30とボルト貫通穴φ7をひとつずつ加工し、φ5穴に強引にM6のタップをたてる。木にである。頻繁に着け外しするならば、鬼目を使うが今回は、割り切った。この穴にボルトをねじ込み、反対側は貫通穴をのぞかせて、蝶ナットで締める。市販品は高価なので、やった感がある。下の写真はA4サイズのフレームを仮締めした状態でいいね!

カテゴリー: DIY

2段トレイの製作

あられ加工の実習?でトレイをつくりました。同じサイズのものができたところで、2段重ねにしました。最初はA4サイズでスタートしましたが、あられの練習の結果、一回り小さくなりました。高さは5cm、あられの数でわかります。底は4mm厚みのシナベニア、側は10mm厚みの檜ですが、粗材で反りが大きく、クランプしての接着を行いました。上下はダボで連結し、上の段には仕切をかねて手がけをつけました。仕上げは例によって、オイルふきあげです。今回の作品はまあ50点、今度同じ様なものを作る場合は、反りの無い、節にない材料で、最初の木取りの精度を上げればもっと良くなると思います。いい練習になりました。つぎはアリ組みの練習かな?

あられ加工の実習?でトレイをつくりました。同じサイズのものができたところで、2段重ねにしました。最初はA4サイズでスタートしましたが、あられの練習の結果、一回り小さくなりました。高さは5cm、あられの数でわかります。底は4mm厚みのシナベニア、側は10mm厚みの檜ですが、粗材で反りが大きく、クランプしての接着を行いました。上下はダボで連結し、上の段には仕切をかねて手がけをつけました。仕上げは例によって、オイルふきあげです。今回の作品はまあ50点、今度同じ様なものを作る場合は、反りの無い、節にない材料で、最初の木取りの精度を上げればもっと良くなると思います。いい練習になりました。つぎはアリ組みの練習かな?