FBのカバー写真を2年半前の「たまる」にしました。そこで製作記事を再収録しました。

FBのカバー写真を2年半前の「たまる」にしました。そこで製作記事を再収録しました。

椅子の模型を作って結構楽しかったので、模型ネタを考えてふと、親父の機帆船「たまる」を作って見ることにした。長さ18m、幅4.5m排水量40トンのあいまいな記憶と手持ちの写真は5枚ほどだが斜めから撮ったり、部分しか写っていないので、どうしたもんかと思っていた。

椅子の模型を作って結構楽しかったので、模型ネタを考えてふと、親父の機帆船「たまる」を作って見ることにした。長さ18m、幅4.5m排水量40トンのあいまいな記憶と手持ちの写真は5枚ほどだが斜めから撮ったり、部分しか写っていないので、どうしたもんかと思っていた。

そこでネット検索、機帆船模型結構皆さん作っているぞ!で探した則久造船所さんの第一邦久丸の写真がよく似ていたので、これを参考にさせていただき、差があるところは写真と首っ引きで鉛筆を入れて簡単な3面図をおこした。あとは写真みながら断面図を想像し感を働かせ竜骨(キール)をこしらえる。なんとなくそれらしい雰囲気になってきた。

手持ちの薄板端材をカッターナイフで切り出して、アロンアルファとスコッチテープを使い、デッキと胴を貼り付ける。艫(とも)のカーブは難しいので、あらかじめビンを重しにしてアール加工しておいた。最も難しかったのは舳先部分の船底、技術がないので、適当にでっち上げたがあとで、木工パテで隙間埋めて、形を作ればなんとかなるはず。縮尺50分の一、さてノンビリ作って行きましょう。

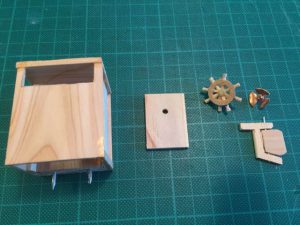

「たまる」かなり大変です。胴回りはつぎはぎで、あとはパテであらを隠す予定。今日は1日パーツつくり。左からキャビン、舵輪支えと舵輪、スクリュー、舵です。形が崩れているのは愛嬌です。舵輪は15φの丸棒に同心で10φ、4mm深さの孔をあけ、さらに同心で3mm孔をあけ、そこに焼き鳥の串を打ち込みます。外周から45度おきに直径2mmの孔をあけます。一箇所ズレました。その孔に爪楊枝を放射状に差し込み中央を接着します。最後に全体を切断して完成。スクリューは化粧釘の傘部分に120度ごとに3箇所金切り鋸で切れ目を入れて傘を逆方向に曲げたのち、ペンチで拈ってピッチを出しました。舵は1mmのシャフトでつなぎ一応動きます。なんちゃってですが目も見えなくなってるので、ここまで。進水までの道のりけわし。

「たまる」かなり大変です。胴回りはつぎはぎで、あとはパテであらを隠す予定。今日は1日パーツつくり。左からキャビン、舵輪支えと舵輪、スクリュー、舵です。形が崩れているのは愛嬌です。舵輪は15φの丸棒に同心で10φ、4mm深さの孔をあけ、さらに同心で3mm孔をあけ、そこに焼き鳥の串を打ち込みます。外周から45度おきに直径2mmの孔をあけます。一箇所ズレました。その孔に爪楊枝を放射状に差し込み中央を接着します。最後に全体を切断して完成。スクリューは化粧釘の傘部分に120度ごとに3箇所金切り鋸で切れ目を入れて傘を逆方向に曲げたのち、ペンチで拈ってピッチを出しました。舵は1mmのシャフトでつなぎ一応動きます。なんちゃってですが目も見えなくなってるので、ここまで。進水までの道のりけわし。

コツコツやってきて、少し船らしくなってきました。大物の残りはマスト周りくらいです。ここから先が難しいです。荷室屋根と側面との細工(ブルワークとサシ板)、後部デッキのアーチ状の欄干などがヤマです。

コツコツやってきて、少し船らしくなってきました。大物の残りはマスト周りくらいです。ここから先が難しいです。荷室屋根と側面との細工(ブルワークとサシ板)、後部デッキのアーチ状の欄干などがヤマです。

後々の仕上げ、塗装を考えて上物は取り外せるようにしています。

いよいよ船の全体が見えてきました。残りはウインチや航行灯、浮輪、接岸クッション、ワイヤ、滑車、イカリなどシンボリックなパーツです。こららの細工物の準備と塗装の工程を並行して進めていきます。最後に「たまる」のネームプレートでフィニッシュの予定です。

いよいよ船の全体が見えてきました。残りはウインチや航行灯、浮輪、接岸クッション、ワイヤ、滑車、イカリなどシンボリックなパーツです。こららの細工物の準備と塗装の工程を並行して進めていきます。最後に「たまる」のネームプレートでフィニッシュの予定です。

終盤にさしかかってきました。本体は塗装にかかっていますがキレイにしあげるのは難しいので時間がかかります。塗料の乾燥待ちの間に、小物を仕上げています。CDの上、左からイカリ、ウインチとエンジン、接岸バンパー、たまるのプレート、マストとデレックです。たまるの文字は2mm高さのひらがなで手書きは、米粒に字を書ける人以外無理です。今回はEPSONさんのCDプリントのお世話になりました。CDを削り、木片を嵌め込んで印字のワザ?でした。完成まであと一息です。

終盤にさしかかってきました。本体は塗装にかかっていますがキレイにしあげるのは難しいので時間がかかります。塗料の乾燥待ちの間に、小物を仕上げています。CDの上、左からイカリ、ウインチとエンジン、接岸バンパー、たまるのプレート、マストとデレックです。たまるの文字は2mm高さのひらがなで手書きは、米粒に字を書ける人以外無理です。今回はEPSONさんのCDプリントのお世話になりました。CDを削り、木片を嵌め込んで印字のワザ?でした。完成まであと一息です。

「たまる」は親父の船です。長さ18m、40トン程の荷物運搬船です。周防大島の中央桟橋から広島市本川の住吉橋近くの荷揚げ場までを行き来していました。片道6時間ほどだったと記憶しています。主にビールや飼料を運んでいました。小さい時は船で寝泊まりしていました。仕事で目が離せない時は海に落ちないようにロープで結わえられていたことも覚えています。あと焼玉エンジンの音がすごく大きかった記憶があります。このエンジンは 後に久保田のディーゼルに載せ替え、親父が自慢げだった事を思い出しました。この船は50年ほど前に、トラック運送に転向したとき手離しました。少しさみしかったですが、親父は祖父の代からからの船男だったのでひとしおだったと思います。

「たまる」は親父の船です。長さ18m、40トン程の荷物運搬船です。周防大島の中央桟橋から広島市本川の住吉橋近くの荷揚げ場までを行き来していました。片道6時間ほどだったと記憶しています。主にビールや飼料を運んでいました。小さい時は船で寝泊まりしていました。仕事で目が離せない時は海に落ちないようにロープで結わえられていたことも覚えています。あと焼玉エンジンの音がすごく大きかった記憶があります。このエンジンは 後に久保田のディーゼルに載せ替え、親父が自慢げだった事を思い出しました。この船は50年ほど前に、トラック運送に転向したとき手離しました。少しさみしかったですが、親父は祖父の代からからの船男だったのでひとしおだったと思います。

製作を始めて2週間、進水の時がきました。今までのDIY生活で最長です。プロ用アロンアルファに本当にお世話になりました。塗装は30年前に買っておいた、タミヤ模型のアクリルラッカーで仕上げました。保管状態が良かった?か問題なしです。ただ塗りが下手なので何度も重ねぬりした結果、使い込んだ船の風情に近づいた様な気がしています。色目も出来るだけ再現しています。屋根の黒は実際防水タールの仕上げでした。荷室の屋根板も片側25枚でこれも実際そんな枚数だったと思います。雨の日はこの上を緑色のシートで覆いました。

荷揚げはエンジン付きのウインチでしたが、デレックは陸にいる人がロープで回動させ、戻しは船側から同じく人力で引っ張りました。

航行灯は左が緑で右が赤です。操舵室の窓枠も無垢の仕上げでアクセントになっていました。ハッチは全部で3箇所、ウインチ横の物置への入り口、操舵室横のエンジンルームへの降り口、船尾の居室入り口です。この後ろには伝馬船が吊ってあります。伝馬船は櫂で漕ぎます。自分で操れる様になった時は嬉しかったし釣りに使ったりしました。あれこれ思い出しながらの楽しい時間でした。実際の進水式の写真と比べると雰囲気は出ていると自我自賛しています。^

なんとも素晴らしい出来ですね。

商売に出来そうな完成度だと思います。

タミヤの兵士人形(1/35)を利用して子供の頃のたまじいを作って乗せたらどうですか?

縮尺が少し異なるからバランスが崩れるかな?

それとも、人が強調されて巧い具合に仕上がるかな?

模型としてはスクリューが回るとか、舵輪で舵が動くとリアルでしたが構造絡みなのでもう無理です。

兵士人形は、初めて知りました。後付けならその方向もありかな?

田丸君。凄いです!

細部に至るまでの観察力。子供のころから神童だったんですね。今でも続く根気と集中力、衰えない加工テクニック。

只々脱帽です!

写真5枚くらい残っていたのでなんとか。正確さというより味とか思いの模型です。法事の時、親戚に見せて大受けしました。